Longtemps utilisé pour orthographier les noms commençant par « Ker », ce fameux signe Ꝃ a disparu il y a plus d’un siècle. S’il a réussi à survivre grâce aux Breton.nes expatrié.es, peut-on imaginer un retour de son usage ? Réponse issue du magazine culturel breton BIKINI, auteur d’un article sur le sujet.

Ꝃ barré

La dernière fois qu’on avait interrogé le réalisateur et comédien Gustave Kervern, c’était pour parler de ses plus belles cuites. Nous étions en 2012 et le garçon venait de publier Petits moments d’ivresse, jubilatoire ouvrage où il s’entretenait avec diverses personnalités (Miossec, Benoît Poelvoorde, Marjane Satrapi, Édouard Baer…) au sujet de leur tropisme plus ou moins marqué pour la bibine. Un livre qui, derrière son apparente légèreté, révélait la complexité des interviewés dans ce qu’ils avaient de plus céleste mais aussi de plus intime. Un bouquin qui donnait soif autant qu’il faisait réfléchir, trouvant ainsi aussi bien sa place sur le comptoir d’un PMU que dans le studio feutré de Charles Pépin sur France Inter.

On retrouve aujourd’hui le pilier de Groland pour un sujet bien plus sobre : l’orthographe et l’étymologie de son nom de famille. Un virage à 180° qui fait sourire l’acolyte de Benoît Delépine (avec qui il prépare la prochaine sortie de Dada, avec Catherine Deneuve). « Ça m’amuse toujours de parler de mon nom. C’est une singularité qui me plaît », attaque-t-il d’emblée alors qu’on ne lui a pas encore posé la moindre question. Car si son patronyme s’écrit “Kervern” sur les affiches de cinéma et dans les génériques télé, il s’orthographie en réalité autrement sur ses papiers d’identité. « Sur mon passeport, ce n’est pas écrit “Gustave Kervern” mais “Gustave K/Vern”. »

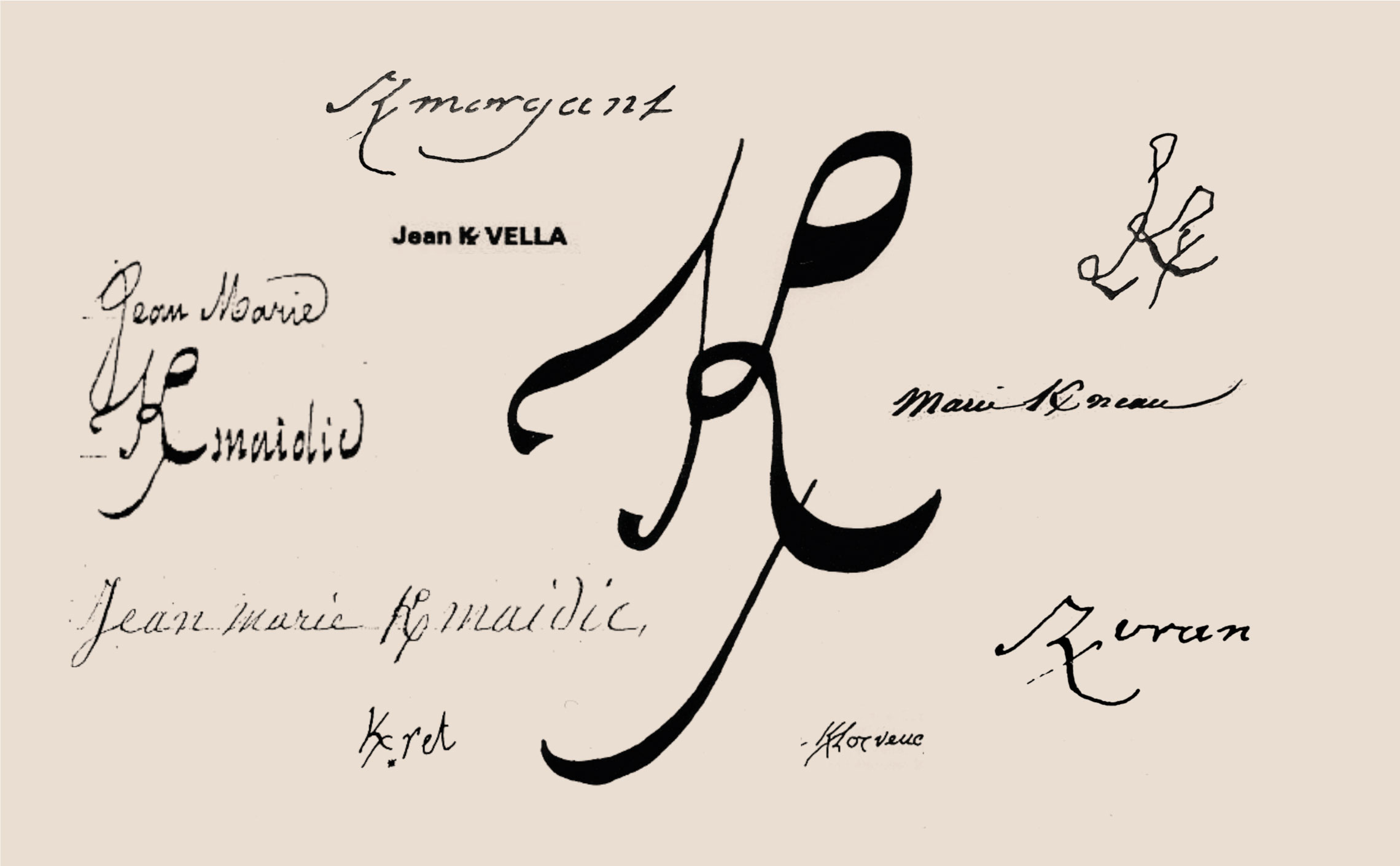

La lettre K suivie d’un slash, soit la forme détournée d’une lettre de l’alphabet breton aujourd’hui oubliée : le Ꝃ. « Il s’agit d’un signe diacritique, éclaire le Finistérien Yann Riou, ethnolinguiste et auteur d’une étude sur le sujet. C’est une lettre de l’alphabet français sur laquelle il y a un signe ajouté, à savoir une barre sur le jambage. Avant 1900, ce “K barré” était utilisé pour orthographier les noms commençant par Ker. C’est ainsi que, par exemple, le nom de famille Kergall s’écrivait KGall dans les registres de naissance, mariage, décès ou baptême. »

Altération de l’orthographe

Même chose pour les nombreux lieux-dits débutant par Ker : Kermeur, Kerdual, Kerbihan… Sur les anciens fonds de carte, les K barrés étaient légion. « Il faut rappeler que ker vient de “caer” qui, en vieux breton, désignait un endroit fortifié puis, à partir du 10e siècle, un hameau et tout regroupement de maisons. C’est à partir de là qu’on a vu une prolifération des localités avec ce préfixe dans toute la Basse-Bretagne. »

Un « usage quotidien » du Ꝃ qui, à la fin du 19e siècle, va être attaqué par l’administration française. « En 1895, un arrêt du Conseil d’État va ordonner l’interdiction du K barré, éclaire Yann Riou. Une prohibition rappelée en 1955 par une instruction générale relative à l’état civil pour qui ce signe constitue une “altération manifeste de l’orthographe”. On estimait également que cela pouvait poser des problèmes de lecture. En dehors de la Bretagne, il y avait un risque que les noms soient mal prononcés. Si votre nom était écrit Kros, on pouvait vous appeler “Kros” au lieu de “Kerros”. C’est ce qu’on appelle un orthographisme : prononcer un mot tel qu’il est écrit. »

Si le Ꝃ va alors disparaître des documents officiels, il va néanmoins muter. « Pour certains noms, la barre va “glisser” entre le K et la deuxième lettre, poursuit l’ethnolinguiste. Elle va se transformer en un slash ou en une apostrophe. Des formes qui vont résister, grâce aux Bretons et Bretonnes expatriées notamment. »

De l'Île Maurice à Grosland...

C’est le cas de Gustave K/Vern. « Charles K/Vern, un de mes ancêtres, était un marin breton. Il est parti de Brest en 1774 sur un bateau baptisé La Fortune – qui portait mal son nom – pour s’établir à l’île Maurice, rembobine le Grolandais. Quelques centaines d’années plus tard, ma famille y est toujours. C’est là que je suis né. Mes origines bretonnes sont lointaines mais je les porte toujours fièrement dans mon nom. »

Un blaze pas commun qui lui a valu quelques galères. « Souvent le slash ne passe pas dans les papiers administratifs. Pendant deux ans, je n’ai plus eu de permis de conduire par exemple : ils ne me retrouvaient pas dans leur fichier informatique. Heureusement, j’avais un copain qui travaillait à la police et qui a pu faire des recherches : mon nom avait été orthographié “Kivern”, la barre ayant été remplacée par un i… Quand je prends des billets d’avion aussi, le slash n’est pas toujours pris en compte. Une fois à l’aéroport aux États-Unis, j’ai failli rester coincé car les orthographes ne correspondaient pas. »

Malgré ces difficultés, le cinéaste se dit attaché à cette graphie atypique. « Vu que tout devient de plus en plus chiant en termes de paperasse, ça aurait été plus simple de franciser mon nom mais j’aime bien l’idée de garder ce côté anormal. Plein de gens ne savent pas à quoi ça correspond et ne savent pas le prononcer, mais j’y tiens. Mes deux fils de 17 et 21 ans comptent d’ailleurs eux aussi le garder, même si l’un d’eux a eu peur de ne pas pouvoir s’inscrire au bac à cause de ça… »

Des situations que comprend le jazzman Olivier K/Ourio qui, pour la scène, a préféré opter pour le pseudo “Ker Ourio”. « Pour être sûr que cela soit bien prononcé, tout simplement, argue l’harmoniciste originaire de La Réunion qui, tout petit, s’était interrogé sur son drôle de nom. Je me souviens m’être rendu avec mon père aux archives départementales. On avait réussi à remonter jusqu’à un certain Joseph K/Ourio. Un de mes aïeux bretons, né dans la région de Lorient, qui en 1728 avait décidé de tenter sa chance à La Réunion. J’ai alors compris pourquoi j’étais un des rares enfants blonds aux yeux bleus sur cette île aussi métissée ! »

Un K barré dont il avait essayé de se défaire il y a une quinzaine d’année. « J’avais fait une demande de modification d’état civil, argumentée avec des extraits de dictionnaires bretons, mais ça m’a été refusé. Cela me vaut toujours quelques petits oublis avec la Sacem ou des doublons à la Sécu, mais j’ai fini par m’y faire… », relativise celui qui, à La Réunion, n’était pas le seul à porter un K/. Un de mes profs au lycée s’appelait K/Dilès, je connaissais aussi un K/Morvan… »

Autre figure locale notable : Émeline K/Bidi, députée NUPES, élue en 2022 dans la 4e circonscription de La Réunion. Son nom remonterait à celui d’un cultivateur de Quimperlé qui, au 18e siècle, aurait quitté la métropole pour l’île de l’océan Indien.

Des traces de survivance du K barré que s’amuse toujours à pister Yann Riou. « Sur les sites de généalogie, dans les répartitions géographiques, c’est plus souvent hors de Bretagne qu’on va en trouver : île Maurice, La Réunion, région parisienne, le Var… Des endroits où les Bretons et Bretonnes se sont expatriées au fil des siècles et où ils ont réussi à garder, plus facilement qu’ici, leur particularité orthographique. Il est d’ailleurs intéressant de voir que lorsqu’on croise des K/Bidi ou des K/Ros aujourd’hui en Bretagne, ce sont généralement des gens qui sont revenus après deux ou trois générations d’exil. » S’il semble avoir presque totalement disparu du paysage, le Ꝃ se déniche également à de rares occasions aux détours du fronton d’une maison ou sur d’anciennes pierres tombales.

Un archaïsme que regrettent certains militants de la langue bretonne. C’est le cas du musicien Dom Duff qui, en 2016, a sorti l’album K/Kwll, un disque folk-rock entièrement consacré au K barré. « Tous les titres sont un clin d’œil. Ce projet était une façon de faire connaître cette lettre qui, je trouve, reste méconnue en Bretagne, y compris chez les brittophones. Je souhaitais aussi promouvoir la richesse du breton et, plus largement, défendre la diversité linguistique : pourquoi avoir interdit une lettre qui avait une utilité ?, s’interroge le chanteur qui, pour les paroles, avoue s’être amusé avec sa musicalité. Les sons K et Ker, ça claque toujours plutôt pas mal. » Tout comme son K barré qu’il s’est fait tatouer sur son avant-bras à la sortie de l’album.

Plus ancien que le français

Un coup de projecteur sur ce caractère disparu qu’on doit également au festival Gouel Broadel ar Brezhoneg (GBB) à Langonnet dans le Morbihan. Pour son édition 2023 qui s’est tenue en juillet dernier, le rendez-vous avait baptisé une de ses scènes “Leurenn Ꝃ”. « Pour la petite blague K barré/cabaret », justifie Anaïs Scornet de l’association Mignoned ar Brezhoneg qui pilote l’organisation du GBB et, plus largement, milite pour une reconnaissance du breton comme langue officielle dans la région. « Il y a quelques années, nous avions déjà attribué une lettre à une autre scène : “Leur Ñ”. Au-delà du jeu de mot (leurenn signifie scène en breton, ndlr), c’était une façon de soutenir la famille du petit Fañch qui, depuis 2017, se bat auprès de l’administration pour maintenir le ñ dans l’orthographe de son prénom. Un combat qu’on suit toujours. »

S’il insiste lui aussi pour qu’on n’oublie pas le tilde sur son ñ (« sinon ça se prononce “Fantche” et non “Fanch” »), le graphiste et typographe Fañch Le Henaff se passionne depuis une vingtaine d’années pour les particularismes de la graphie du breton. C’est ainsi qu’il a créé en 1995 le caractère Brito prenant en compte les signes diacritiques et autres lettres propres à la langue bretonne.

« Il y a par exemple le “c’h”, le “gw” ou le “zh” pour qui j’ai créé des glyphes dédiés. Et puis, il existait cet autre signe sur lequel je me questionnais beaucoup : le fameux K barré. J’avais cette envie d’en faire un caractère spécifique car il revenait de façon récurrente dans différents documents que j’avais pu observer, retrace celui qui souhaitait, par là même, tordre le cou à certaines idées reçues. On a souvent présenté le breton comme une langue de tradition orale, qu’elle n’était pas vraiment écrite. Cela est inexact. L’écrit le plus ancien en breton est antérieur au premier écrit en français : il s’agit du manuscrit de Leyde, conservé à l’Université de Leiden aux Pays-Bas. Il date de la fin du 8e siècle, plus âgé de quelques dizaines d’années que le premier écrit français. »

Une graphie figée

Stabilisé et numérisé en 2013 dans une seconde version du Brito, qui a bénéficié d’une mise à jour cette année, le Ꝃ dispose donc de son propre signe typographique. Une façon de le réhabiliter ? Un combat vain, estime Yann Riou. « Certaines familles souhaitent monter des dossiers pour rétablir leur K barré, mais c’est une guerre perdue d’avance. Il y a une graphie qui est aujourd’hui figée. N’importe quel juge dira que l’usage est de prononcer “Ker” et que, depuis trois ou quatre générations, le nom de la personne s’orthographie ainsi, ce que personne ne pourra contredire, considère l’ethnolinguiste qui pointe l’intransigeance de l’administration française. Quand on voit la difficulté pour ajouter une petite vague sur le n de Fañch, imaginer un K barré me semble très compliqué… »

Pour le créateur du Brito, la réhabilitation passera par l’usage. « La langue évolue par les outils dont elle dispose pour s’exprimer. L’écrit est partout aujourd’hui, notamment sur les nouveaux supports numériques, d’où l’importance d’avoir ce signe typographique. Le Ꝃ est là, après ce sont aux gens de se l’approprier – ou pas – et de le rendre vivant. Cela montre qu’une langue est un organisme vivant, en évolution perpétuelle, que rien n’est gravé dans le marbre », se réjouit le graphiste de Locronan qui, dans sa mise à jour 2023 du Brito, a également ajouté un nouveau signe : le G barré. « Un caractère typographique qui n’existait pas encore. Jusqu’à présent, les gens faisaient un “G/”. Cela correspond à une règle grammaticale importante : les mutations de certaines premières lettres. C’est un peu compliqué à comprendre au début quand tu apprends le breton, mais une fois que tu maîtrises ça, c’est bon. »

Julien Marchand

Article paru originellement dans le numéro septembre-octobre 2023 du magazine culturel breton BIKINI (www.bikinimag.fr pour plus d’infos)

Petit ajout de la rédaction : le Ꝃ n'est pas le seul dans son genre. On compte d'autres lettres barrées héritées notamment du latin, du cyrillique ou de l'arabe, dites "barres inscrites" que l'on retrouve par exemple sur Wikipédia. Il existe par exemple le Ꝅ, "k barré à trait horizontal", avec deux barres, dans la hampe et dans la jambe, qui était utilisé lui aussi comme abréviation en latin. Certaines de ces lettres sont encore utilisées aujourd'hui, dans plusieurs langues.

Enfin, parce que le k barré est une abréviation et un signe (presque) disparu, on pourrait pour conclure ouvrir ce sujet sur la sténographie, une technique d'écriture composée de signes abrégés permettant de retranscrire phonétiquement et rapidement un discours.

On remercie encore Julien Marchand de nous avoir transmis son texte pour le publier sur notre blog.