ACTE IV – Les affiches du théâtre de la Colline, de Batory à l’atelier ter Bekke & Behage

Cet article est le cinquième d’une série sur l’histoire de l’affiche de théâtre en France. Elle retrace l'origine des affiches de théâtre et leurs spécificités, miroir de notre société évoluant du tout texte à l'image, en passant par la création typographique et les supports numériques.

Déjà parus :

Préambule : Histoire de l'affiche de théâtre en 6 actes

ACTE I - L’âge d’or de l’affiche de théâtre au XIXe siècle

ACTE II - Les Trente Glorieuses 50/70

ACTE III - L’héritage de l’école polonaise et les années 70/80

ACTE IV - Les affiches du théâtre de la Colline, de Batory à l’atelier ter Bekke & Behage

ACTE V - L’intrusion de l’art contemporain

ACTE VI - La décennie des réseaux sociaux et le règne typographique

Jusqu’au milieu des années 90, l’affiche de théâtre en France va globalement rester fidèle à ce qui a été créé en Pologne un demi-siècle plus tôt. À de rares exceptions près, c’est la qualité et la créativité d’un graphiste à traduire en image la thématique d’une pièce qui sera recherchée. Entre-temps, la révolution numérique bouleverse en profondeur les champs du graphisme et de la communication.

Michal Batory, l'affiche de théâtre métaphorique

En 1994, les Parisiens découvrent une déflagration graphique sur les murs de la ville et dans le métro. Jorge Lavelli, directeur du Théâtre de la Colline, a confié la communication visuelle de la nouvelle saison à Michal Batory, un jeune graphiste polonais installé à Paris depuis 1987 et qui va marquer de son talent l’image de ce nouveau lieu de création théâtrale inauguré en 1988.

Formé à l’École nationale des Arts plastiques de Lodz, le style graphique de Michal Batory est tout droit dérivé de l’École polonaise. Sa pratique d’affichiste s’est enrichie de l’arrivée du numérique. « La Pologne a inventé l’affiche du XXe siècle. Les artistes des années 1960 et 1970 utilisaient beaucoup la peinture. J’ai préféré la photographie, mais l’idée reste la même : métaphore, codage, décodage. » Image métaphorique et raccourci allégorique du texte, son style est immédiatement reconnaissable et d’une efficacité impressionnante.

« Pour trouver l’idée d’une affiche, je dois d’abord recueillir le maximum d’informations sur le sujet que j’ai à traiter, explique Michal Batory. Je lis, je rencontre les metteurs en scène, les chorégraphes. Après ce travail de documentation, je réalise dix à quinze croquis, ce qui me permet d’éliminer les mauvaises idées. Dans le croquis, tu peux tout imaginer. Après avoir choisi une ou deux bonnes pistes, une nouvelle question se pose : comment réaliser l’idée retenue ? Est-ce la peinture, la photo, l’un et l’autre ? »

Durant trois années (1994-1996), Michal Batory va créer de nombreuses affiches de théâtre mixant photographie, dessin et typographie. Collaborant dans un premier temps avec le photographe Myr Muratet, il décidera rapidement de travailler seul à la réalisation de ses projets à venir, pour éviter tout conflit artistique.

Des affiches simples, accessibles, d’une lisibilité quasi immédiate reprenant la construction théorisée par Jean-Luc Godard à propos du montage, le 1+1 = 3. Une image associée à une deuxième image en crée une troisième. Avec comme conséquence, un moment de trouble dans l’esprit du spectateur. Le tout sur un fond neutre, il s’agit d’imposer un motif fort, décontextualisé.

Des bricolages visuels sur lesquels Michal batory s’appuie pour se définir comme “artisant graphiste”. « Dans chaque image, il y a une métaphore. Chaque image à un sens. C’est quand il y a du fond que l’image peut devenir un tout petit peu plus éternelle qu’une image uniquement formelle.»

Dans le même temps, Batory va travailler pour l’IRCAM et la Cité des Sciences et de l’Industrie de la Villette. Certains vont considérer que durant cette période prolixe, l’écriture graphique très forte et très marquée du graphiste talentueux a “vampirisé” ses clients au point de ne plus savoir quel en était le commanditaire.

Autre point de discorde, certaines affiches créées pour la Colline seront le lieu d’âpres débats entre metteur en scène, comédiens, graphiste et institution.

La fin du mandat de Jorge Lavelli s’achèvera en 1996, ce qui, pour Michel Batory, mettra un terme à sa collaboration avec la Colline. Et c’est toute la question de l’image dans l’affiche de théâtre qui apparaît au grand jour.

Les nouveaux codes du théâtre de la Colline : l'affiche sans images

Novembre 1996. Alain Françon est nommé directeur du théâtre de la Colline. Il s’agit pour lui de changer radicalement l’image publique du théâtre. Il souhaite rompre avec la tradition polonaise de visuel métaphorique de Michal Batory. Une consultation est organisée au terme de laquelle seront retenus 7 graphistes. Un brief très précis est donné à chacun des participants où l’on retrouve Malte Martin / Pierre Bernard / Atalante / Gérard Ségard / Corinne Tassel / Bernard Baissait / Claude Jaubert.

Extrait du brief pour la nouvelle communication du théâtre de la Colline, en 1996

“La nouvelle équipe du Théâtre vit ses projets, au plan esthétique comme dans son approche de la communication, dans un esprit de rupture totale. […] Le nouveau directeur du Théâtre de la Colline se sent saturé d’images et ne souhaite pas que la communication de son théâtre procède de la même logique que celle de beaucoup de théâtres qui ont recours à des visuels reposant sur l’utilisation de la couleur. Alain Françon propose un autre théâtre que celui de Jorge Lavelli, ouvert à une compréhension politique et esthétique des textes et des rapports qu’ils entretiennent entre eux. […] Pourquoi la recherche du sens serait-elle triste, pénible, douloureuse ? Elle peut être tendre, drôle, jubilatoire. L’élaboration de la charte graphique et la création de documents devraient s’inspirer d’une idée générale de douceur.” Dont acte…

Et toujours, comme pour tous les théâtres, la volonté de conserver les abonnés tout en cherchant à attirer un nouveau public dans l’Est parisien. Tout le monde perçoit clairement le moment de bascule dans la communication de ce théâtre. “De rupture totale.”

Revient la question des différents points de vue que l’on retrouve généralement au théâtre. Le point de vue de l’auteur qui a écrit le texte, celui du metteur en scène et celui du graphiste qui réalise l’affiche. Question que posait le philosophe Jean-François Lyotard à propos des affiches de Michel Bouvet.

« Est-il bien nécessaire qu’une ou un affichiste ait son style ? La manière d’annoncer un événement, d’aviser le public doit-elle être propre à celle ou celui qui annonce au point qu’on la reconnaisse entre toutes, comme une signature ? Ou bien l’affiche ne doit-elle pas plutôt se laisser approprier par l’événement qu’elle annonce afin que celui-ci, plutôt qu’elle-même et que son signataire touche le public ? » Texte paru dans le livre Carnet d’affiches Carnets de voyages, Michel Bouvet, Éditions De visu l’image, Paris 1995.

Ce que l’on sent poindre avec la nomination et la volonté d’Alain Françon, c’est l’apparition d’un 4e point de vue, celui du théâtre et de l’institution qui souhaite prendre plus de place. Au final, Alain Françon choisira l’agence Atalante et Xavier Barral. La première affiche d’Atalante annonce “Les petites heures”, en septembre 1997, pour l’ouverture de la saison.

Pour Xavier Barral le principe de travail d’Atalante repose autour de l’idée de voir ce qu’un mot évoque et lui rajouter un écho. Avec des jeux de mots, des jeux de lettres, de graisses.

C’est la “couleur des mots” qui crée une atmosphère. « Alain Françon a été surpris qu’on le prenne à la lettre. Je crois que cela l’a amusé, dira plus tard Xavier Barral. Les affiches que nous avons créées sont un peu comme des traces avec des bribes de phrases ».

À l’issue de ce changement de direction et de communication, un sondage auprès des abonnés de la Colline sera effectué. Contre toute attente, sur la nouvelle ligne graphique déclinée, une personne sur deux (ou presque) dira ne rien avoir remarqué… ce qui en dit long sur la réception du graphisme par le grand public. En 2002 et dans la continuité d’Atalante, la communication du théâtre de la Colline sera confiée à IDSLAND, affirmant un parti pris du texte sur un fond abstrait de matières brutes. Cette première étape du mandat d’Alain Françon ne sera qu’un galop d’essai qui va se confirmer une décennie plus tard avec la nomination à la Colline de Stéphane Braunschweig.

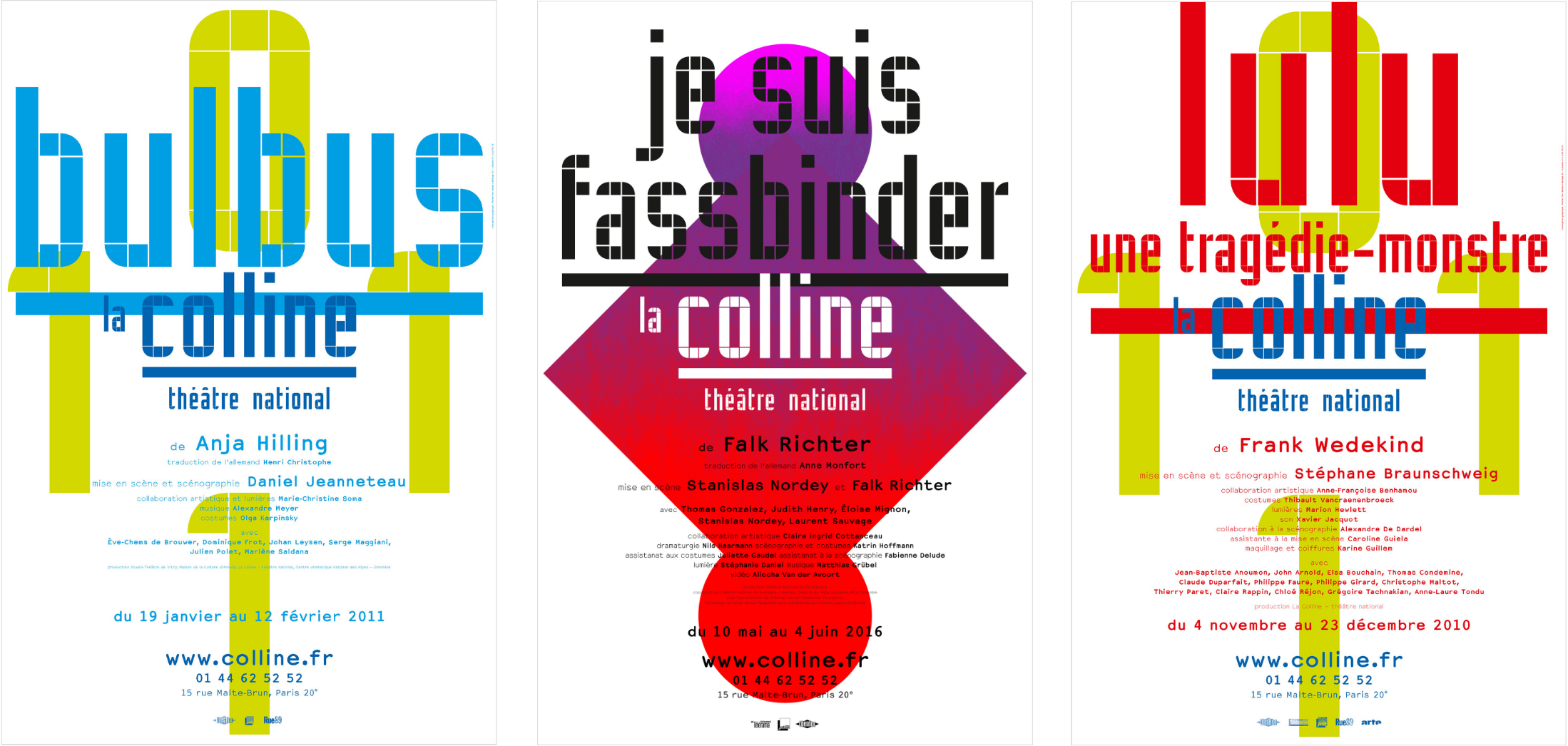

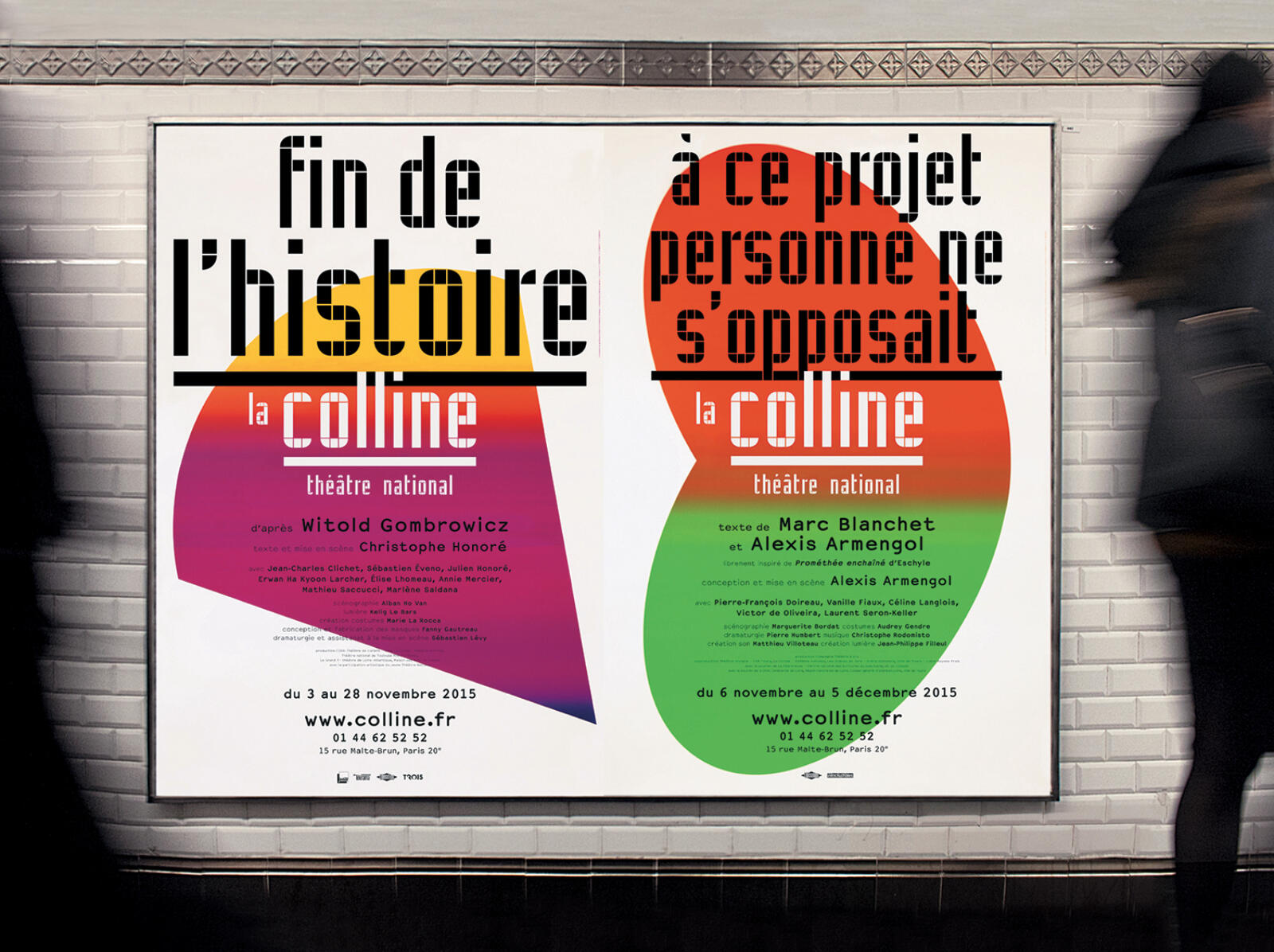

L'affiche typographique par ter Bekke & Behage

Octobre 2008. Stéphane Braunschweig, le nouveau directeur et Didier Juillard lancent un appel d’offres restreint pour le renouvellement de l’identité de la Colline. 4 studios sont consultés : Philippe Apeloig, Malte Martin, Philippe Bretelle et Atalante.

Le cahier des charges est simple et précis. Il est précédé par des entretiens individuels avec les graphistes à qui l’on demande de travailler sur les éléments suivants :

- Nouveau logo et déclinaison sur la brochure de saison, affiche de saison, affiche de spectacle, deux pages intérieures de la brochure, un pavé publicitaire, une couverture du programme de salle.

Le brief renforce ce qui était encore sous-jacent dans la demande d’Alain Françon 10 ans plus tôt, la logique d’identité privilégiant la lisibilité et l’identification immédiate. « On est dans un rapport à la langue et à l’écriture : la non-utilisation de l’image signifie de jouer davantage sur la typographie, les formes, les couleurs, les papiers. » Le message est clair, il faut encore et toujours épurer, et ne plus retrouver de signe distinctif à chaque affiche.

Le logo créé en 1988 par Jean Widemer à l’ouverture du théâtre doit être lui aussi retravaillé. « Il s’agit de donner une nouvelle impulsion au logo. Travailler le terme Colline, dans l’idée d’une proximité plus immédiate (on dit maintenant « Je vais à la Colline »). Et qui dit changement de nom signifie donc un nouveau logo pour le théâtre de la Colline.

Pourtant, à l’issue des premiers rendus peu convaincants, la déception oblige le théâtre à s’interroger sur sa demande. Le doute s’installe, et l’équipe de la Colline décide alors de contacter l’atelier Evelyn ter Bekke & Dirk Behage (qui a réalisé la communication de la Maison Européenne de la photographie). En l’espace de 3 semaines, les deux graphistes néerlandais esquissent un projet qui sera validée par la direction. C’est leur premier projet de communication pour un théâtre et c’est une réussite saluée par tous les acteurs de ce domaine.

Leur proposition des nouvelles affiches du théâtre la Colline, simple et dynamique, est construite autour d’une typographie des années 1920, trouvée dans un catalogue allemand. Une typo modulaire, carré, quart de cercle et rectangle. Un jeu de construction qui offre à la typographie une place de choix.

Mais c’est peut-être avec leur proposition d’identité visuelle typographique qu’ils donnent une forme au changement qui s’opère dans le monde du théâtre depuis plusieurs années.

La Colline, comme identité, est au centre de l’affiche, au centre du programme. La signature dit clairement que ce point de vue est important, premier même. Alors bien sûr, le théâtre est le lieu, l’institution, mais, en associant le lieu au titre de la pièce, le théâtre devient réellement ce 4e acteur avec qui il va falloir dorénavant compter.

Leur création typographique est associée pour le texte courant à de la Courrier Sans. Là encore, on marque la distance, avec une sobriété qui tend vers la neutralité. Le parti pris chromatique de la première saison est à l’image du changement. Une signature en rouge. L’année en jaune avec des variations pour les titres des pièces. Le tout en tons directs sur le blanc d’un papier offset.

Alors bien sûr que dans les couloirs du métro, cela se voit, ça se remarque. Le contraste avec les autres affiches culturelles ou commerciales est à son maximum. Mais la question que l’on se pose déjà et qui sera récurrente au cours des différentes saisons : à qui parle-t-on ? Au public averti, élitiste, qui est déjà abonné ou au public qui ne vient jamais au théâtre ? Au milieu restreint et confidentiel du graphisme ?

Ce qui éclate avec force au grand jour et qui va se généraliser, c’est l’omniprésence de la typographie, qui va devenir le marqueur graphique du monde culturel aux dépens de l’image.

Dans l'acte V, nous verrons comment l'art contemporain s'est fait une place sur les affiches de théâtre française.

____

Rédaction : François Chevret

Partager cet article :

Ériger l’image du pénis : anatomie d’un symbole iconique

Ériger l’image du pénis : anatomie d’un symbole iconique Acte VI – La décennie des réseaux sociaux et le règne typographique

Acte VI – La décennie des réseaux sociaux et le règne typographique Acte V – L’intrusion de l’art contemporain

Acte V – L’intrusion de l’art contemporain ACTE IV – Les affiches du théâtre de la Colline, de Batory à l’atelier ter Bekke & Behage

ACTE IV – Les affiches du théâtre de la Colline, de Batory à l’atelier ter Bekke & Behage ACTE III – L’héritage de l’école polonaise et les années 70/80

ACTE III – L’héritage de l’école polonaise et les années 70/80 Opéra de Saint-Étienne – Identité visuelle

Opéra de Saint-Étienne – Identité visuelle Tallis Consulting – Identité visuelle

Tallis Consulting – Identité visuelle Eurobail – Identité visuelle

Eurobail – Identité visuelle Institut de Physique du Globe de Paris – Identité visuelle

Institut de Physique du Globe de Paris – Identité visuelle Creative Museum

Creative Museum Une typo qui sent bon le castor

Une typo qui sent bon le castor Communication des journées « Happy Upec 2013 »

Communication des journées « Happy Upec 2013 » Le parcours de visite numérique de l’Abbaye Royale de Fontevraud

Le parcours de visite numérique de l’Abbaye Royale de Fontevraud La nouvelle communication de Darty : c’est sexy(ste) !

La nouvelle communication de Darty : c’est sexy(ste) !

Laisser un commentaire