Tote bag, un nouveau totem social ?

Le tote-bag est un simple sac qui prend aujourd’hui beaucoup de place. C’est sans doute dans une boutique de vêtements qu’on nous a donné le premier, avant que s’accumulent ceux offerts dans un festival, une exposition, une librairie, un marché bio, une sortie cinéma… enfin pour y glisser tout et n’importe quoi.

Le tote bag pourrait s’inscrire dans une réactualisation des Mythologies de Roland Barthes tellement il est devenu un élément incontournable de nos quotidiens urbains. C’est le cabas, le filet à provisions de la grand-mère, simple, utilitaire et pratique.

Mais que raconte-t-il de notre société, de notre époque, de nos habitudes et de nos comportements ? Le tote-bag est devenu un pur produit de consommation, un totem sociétal.

Pour commencer, le mot « tote bag » vient de l’anglais « to tote » qui signifie « trimballer ». En gros, on peut définir le tote bag comme un sac en tissu fourre-tout que l’on trimballe partout. CQFD.

Des sacoches aux “paper-boys bags

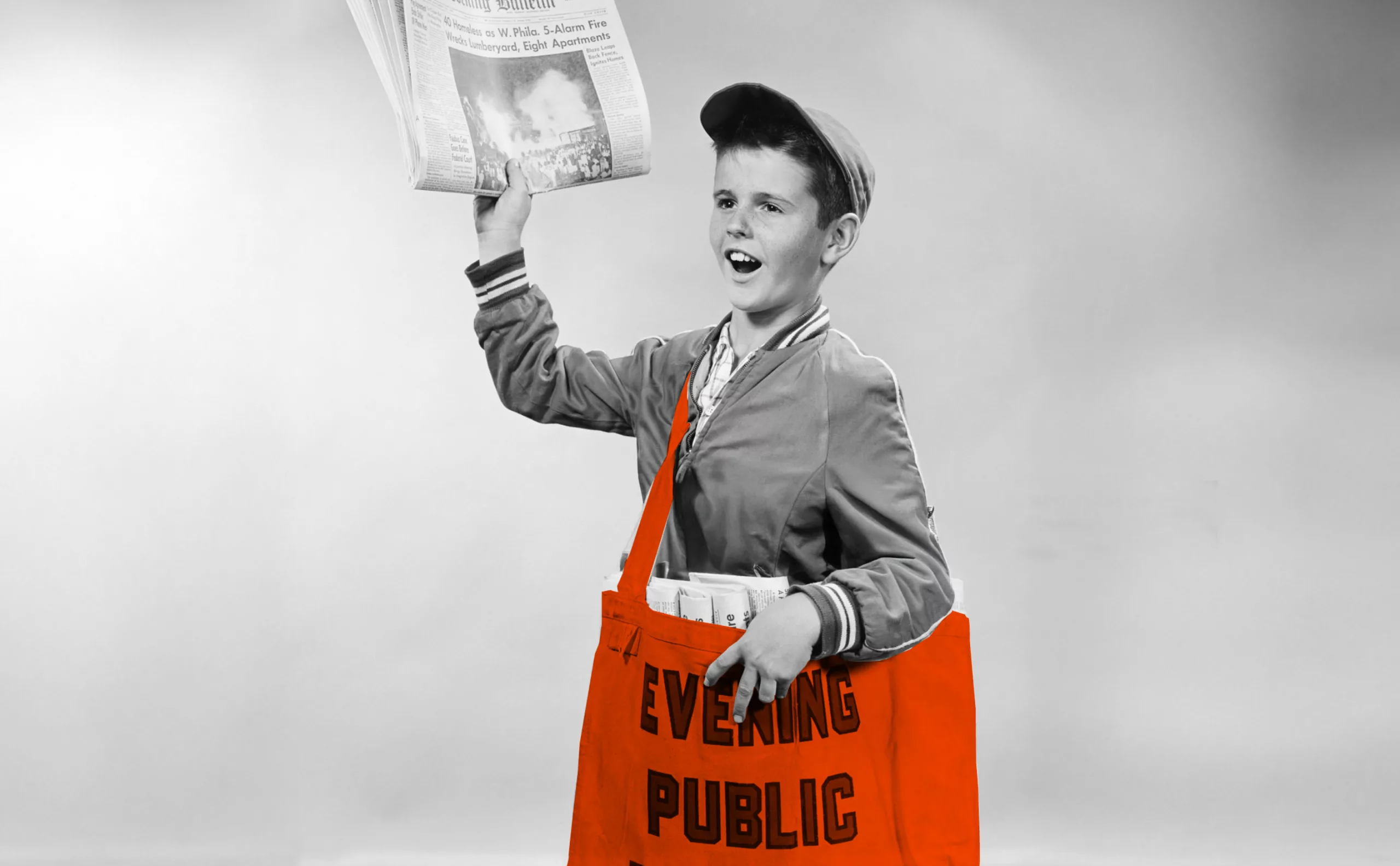

Au début du XXe siècle, les postiers britanniques vont délaisser les traditionnelles sacoches en cuir jugées trop lourdes au profit de musettes en toile pour leurs tournées de distribution. Des sacs sans fermetures, ce qui leur permettait de sortir facilement le courrier ou les journaux, et qui se portait en bandoulière ou sur l’épaule. À partir des années 1940, ce sont les crieurs et livreurs de journaux qui utilisent ce genre de sacoches, aussi bien en Europe qu’en Amérique. Ces derniers étaient devenus si populaires qu’on les appelait les« newsboy bags ».

En plongeant dans les images d’archives, on retrouve plein de variantes de sacs. La version la plus simple est un carré de tissu plié en deux avec des bandoulières. Tandis que la version la plus élaborée est une “sacoche-gilet” (cf. Image ci-dessous) permettant au livreur de porter le double de journaux, de manière équilibrée, devant et derrière.

On note que le sac est signé du nom du journal. En plus de sa fonction de contenant, le tote bag est déjà un support de communication.

Le sac à glace

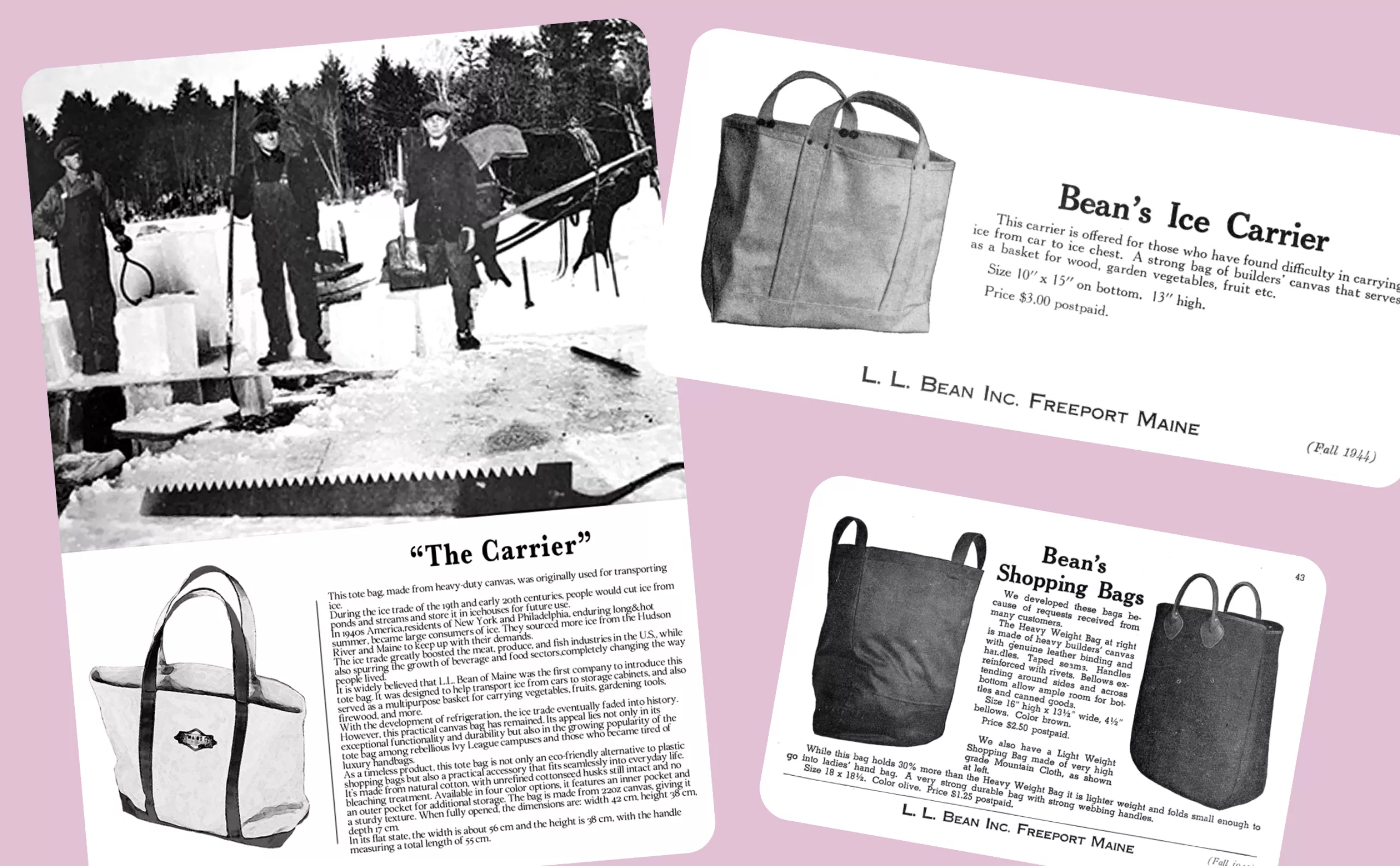

Au tournant du XXème siècle, la majorité des ménages américains n’avaient pas de réfrigérateurs. En hiver, les gens découpaient de la glace dans les rivières ou les étangs pour la conserver précieusement jusqu’à l’été suivant. Les consommateurs, particulièrement dans les régions urbaines, ont rapidement augmenté leur demande, obligeant à industrialiser la distribution de glace.

Le commerce de la glace a considérablement bénéficié aux industries de la viande, des produits frais et du poisson aux États-Unis, changeant complètement la manière dont ces produits étaient conservés et transportés. C’est donc dans les années 1940 que les magasins américains LL Bean commercialisent un sac très solide, le “Bean’s Ice Carrier”, conçu pour transporter de la glace des voitures aux armoires de stockage. Le reste de l’année, ces sacs multifonctions servaient également de panier pour transporter légumes, fruits, outils de jardinage, bois de chauffage, et plus encore.

Avec l’avènement de la réfrigération, le commerce de la glace a finalement disparu. Cependant, le sac en toile a traversé les âges et poursuivi ses usages multifonctions.

Du sac utilitaire à l’accessoire de mode

L’arrivée de la styliste Bonnie Cashin chez Coach en 1962, marque un tournant. La créatrice propose alors un sac dessiné sur le modèle des sacs en papier typiquement new-yorkais. Quelque chose de très simple et d’utilitaire, conçu pour les femmes actives. Aujourd’hui, le Bonnie Cashin Coach Bag est célébré comme une pièce de mode intemporelle.

Le sac en toile de jute

En parallèle, à la fin des années 70, l’écologie gagne du terrain dans les pays occidentaux. La Gepa, une entreprise allemande, confectionne des cabas en toile de jute, imprimés d’un slogan revendiquant “Jute statt Plastik”(“Du jute pas du plastique”).

Cette initiative trouve ses racines dans les préoccupations croissantes concernant la pollution plastique, notamment les sacs en plastique jetables. Les sacs en jute se présentent comme une alternative écologique. Le jute provient principalement du Bangladesh et de l’Inde. À travers cette campagne, non seulement l’Allemagne réduisait sa dépendance aux produits plastiques, mais elle soutenait aussi les communautés de cultivateurs de jute dans ces régions, leur offrant une source de revenus stable. C’est les prémices du commerce équitable.

Le Jutebeutel devient rapidement le symbole de toute une génération en rupture avec la société consumériste.

Pourtant, le jute est difficilement imprimable, connoté “baba cool” et fragile (il sert à confectionner de la corde ou des sacs de pommes de terre), il va petit à petit être remplacé par une toile de coton écru.

À New York, dans les années 1980, la librairie Strand lance son propre modèle de sac fourre-tout avec comme particularité d’avoir imprimé le logo, l’adresse et le slogan sur ce tote bag devenu légendaire. Toute personne qui a déjà acheté de nombreux livres sait que les sacs en papier (ou en plastique) ne sont pas suffisamment résistants. Le sac en tissu offre ici le meilleur de sa résistance matérielle.

20 ans plus tard, les Français tombent sous le charme et s’emparent du tote-bag.

L’aspect écolo contestataire est mis de côté et le marketing va s’approprier un sac au prix de fabrication dérisoire. De support à revendication et engagement idéologique, il devient un pur produit de merchandising. Le citadin porteur de tote bag se transforme en “panneau publicitaire ambulant” considéré, par les communicants, comme des “ambassadeurs de la marque”.

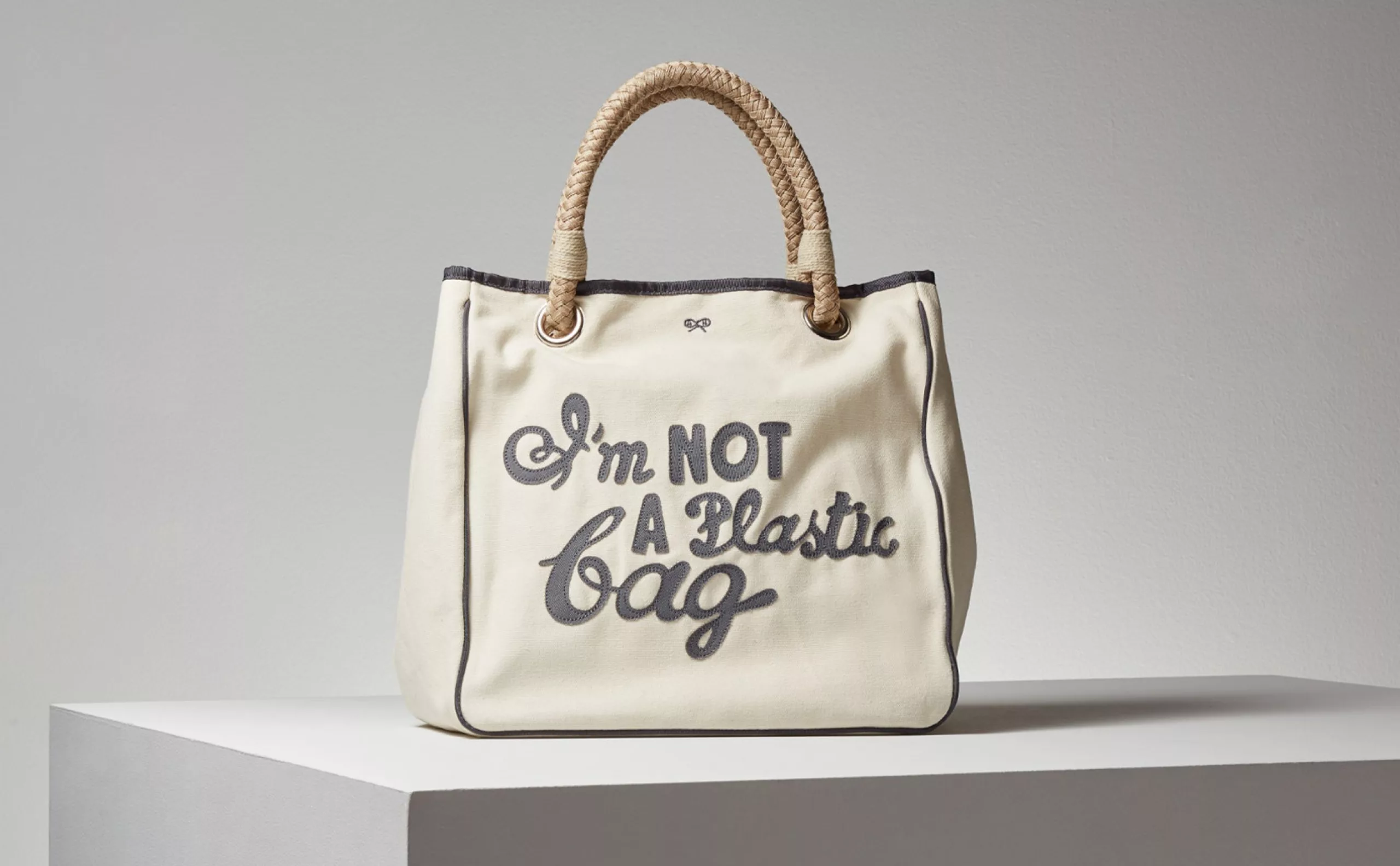

En 2007, Anya Hindmarch, une créatrice britannique, lance le cabas en coton “I’m Not a Plastic Bag” (“Je ne suis pas un sac en plastique”), et c’est au tour de la mode de s’emparer du support. L’accessoire de course est devenu un accessoire tendance. En quelques années, l’utilisation du tote bag va se généraliser.

La prise de conscience écologique et l’alternative au sac plastique vont renforcer l’engouement du public. Le 1er juillet 2016, le gouvernement français interdisait les sacs plastiques à usage unique en caisse.

“Réutilisable mais au final peu respectueux de l’environnement”.

Pourtant, dès que l’on regarde d’un peu plus près, l’argument écologique est très proche du greenwashing.

Le coton est loin d’être une matière neutre, c’est peut-être même un des produits dont l’empreinte écologique est la plus importante. Pour compenser son poids global de production, il faudrait utiliser un tote bag en coton standard, 7 000 fois et 20 000 fois pour un sac en coton bio. “Ce n’est pas compliqué, si tu veux que ton sac soit écologiquement neutre, il va te falloir le porter pendant 54 ans”.

Car le coton est très gourmand en eau (plusieurs milliers de litres d’eau pour produire 1 kg de coton) sans parler des pesticides, largement utilisés pour sa culture. Question éthique, 20% de la production mondiale de coton vient de Chine où les conditions de travail des Ouïgours sont dénoncées depuis des années.

Enfin, et c’est le plus délicat, vient la question du recyclage du sac et de l’encre sérigraphiée, généralement à base de PVC, donc… non recyclable. Ce qui oblige à découper les tote bags pour mettre de côté le tissu imprimé.

Aujourd’hui, c’est un cadeau siglé qui accompagne un achat ou un événementiel et qui permet à une enseigne d’être présente dans l’espace public à moindre coût. Pour le prix d’un affichage Decaux, une marque peut offrir des centaines, voir des milliers de sacs. Mieux, l’affiche commerciale n’a qu’une durée de vie limitée dans le temps alors que le sac va circuler, des semaines, des mois au vu de toutes et tous.

Rien à voir avec les goodies bas de gamme qui généralement ne servent à rien. Là, on dispose d’une surface idéale, facilement imprimable pour un placement de produit.

C’est aussi l’occasion de porter une citation, une maxime, un bon mot.

NB: Faites-nous penser à vous raconter un jour pourquoi le Centre Pompidou ne peut pas utiliser son “logo”, celui dessiné par Jean Widmer, sur ses tote bags.

Un objet de distinction sociale

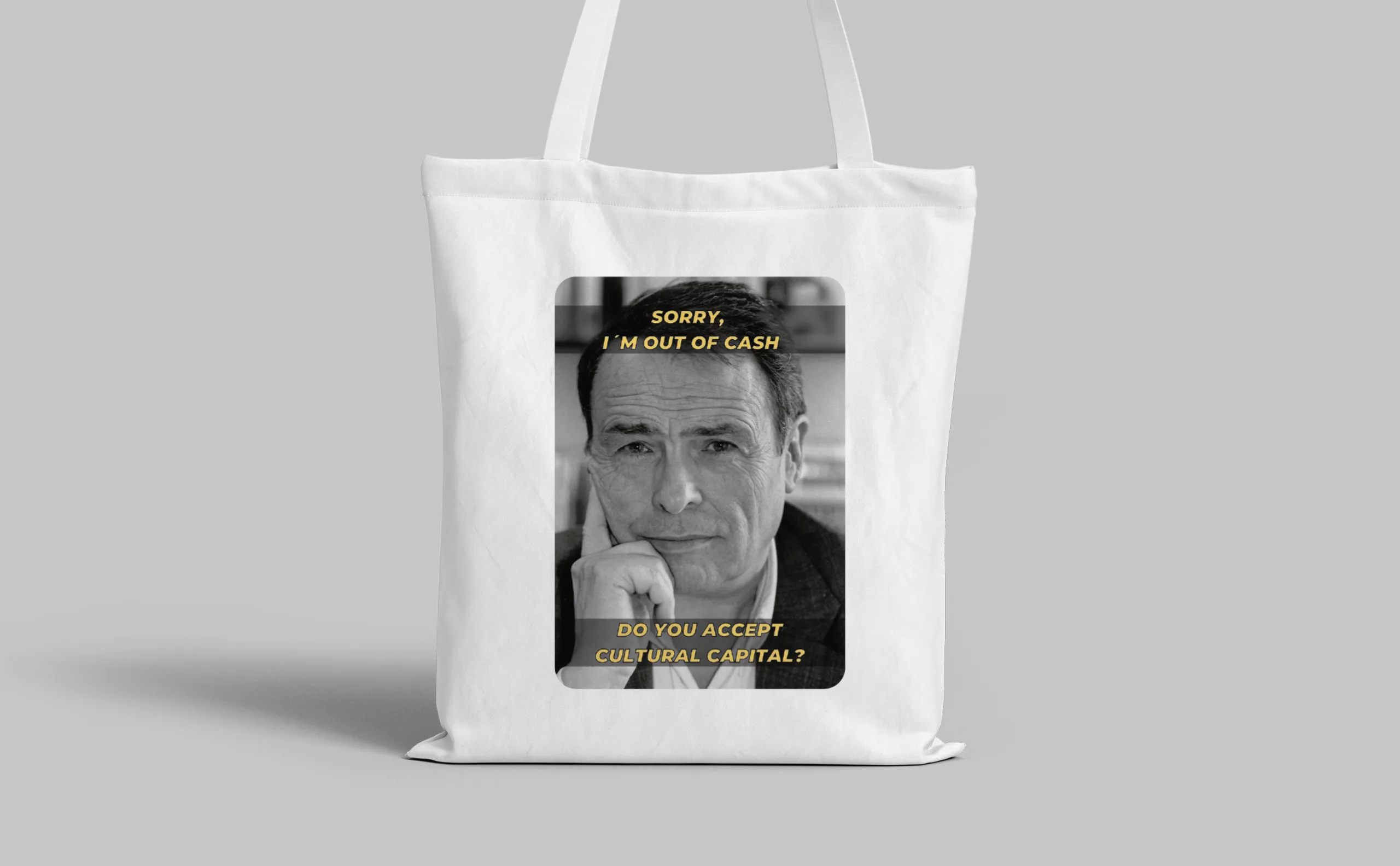

Car la finalité n’est pas d’avoir un simple fourre-tout, mais de dire quelque chose de soi. C’est un étendard que l’on porte à l’épaule et qui marque la différence et exprime la singularité. Un blason des temps modernes.

On repense à la remarque de Pierre Bourdieu, le grand sociologue français du déterminisme social : “Le musée est important pour ceux qui y vont dans la mesure où il permet de se distinguer de ceux qui n’y vont pas.” Le tote bag, sous une autre forme, autorise lui aussi la distinction. Et même de le revendiquer. “Moi monsieur, je suis allé au MoMA de New York !”

Il marque l’appartenance à une communauté, souvent celle des CSP+ sensibles aux lieux culturels ou aux mots d’esprit. Il est plutôt féminin, le masculin lui préférant le tee-shirt pour revendiquer un trait de sa personnalité. Détail graphique, tout cela est très “Instagrammable”, cela style immédiatement n’importe quelle photo.

Le tote bag est finalement assez révélateur de nos prises de conscience, mais aussi de nos contradictions. On pense être vertueux, soucieux des enjeux de la planète tout en portant à l’épaule un pur produit marketing. Et l’on sent bien le dilemme qui peut conduire à une forme de “schizophrénie”. Car l’on n’est pas censé jeter un tote bag, ce qui serait contre nature puisqu’il est destiné à être réutilisable…. Donc on accumule.

@Une alternative ? L’association environnementale Zera Waste France recommande de limiter la distribution gratuite des tote bags car il n’existe aucun “goodies utiles”.

Elle suggère de disposer en boutique des points d’apport ou de mise en libre-service de sacs de seconde main pour les clients qui auraient oublié le leur.

Et pour boucler la boucle, l’industrie du luxe s’est, comme à son habitude, appropriée une forme basique pour la recycler en marqueur social. Le tote bag Courrèges est à 790€, celui de Marc Jacobs à 270€. Le tote bag Dolce & Gabbana à 1 250€ mais soldé à 761€. Le Céline à 1 250€

Aujourd’hui, quasi toutes les marques de luxe en proposent un modèle à plusieurs centaines d’euros. Un siècle plus tard, le simple sac en toile des coursiers américains accessoirise toutes les couches sociales.

Chez Prada, le cabas en crochet est vendu 1 600€… “Parce que je le vaux bien, non ?”

____

Rédaction : François Chevret